Le 11 avril, je venais de relire l'article Miroir dans le miroir, du 4 février 2021, qui s'ouvrait donc sur les fantômes et se concluait sur l'évocation d'Otto Spiegel, le personnage principal d'Otto, l'homme réécrit de Marc-Antoine Mathieu, et la pièce de musique d'Arvo Pärt, Spiegel im Spiegel pour violoncelle et piano. Spiegel désignant en allemand le miroir. Je passai ensuite sans transition à la consultation de mon fil Facebook, où s'afficha en premier lieu le dernier post d'André Markowicz, que voici :

"L’Amour des trois oranges

à quoi bon ça dans ces temps de misère...

Aujourd’hui, ça commence comme ça :

« Dans un grand royaume au bord de la mer, il y avait un palais tout orné de miroirs reflétant les couloirs, les galeries et les salles dallées de marbre. L’écho des pas y résonnait comme si l’univers était vide et le cœur se creusait comme si ce vide était déjà en lui.

Autrefois, il y avait eu là des fêtes avec bals à la cour, et les miroirs reflétaient alors des soieries bleues et roses, des bougies tremblant sur fond de porcelaine et des menuets dansés jusqu’aux lueurs de l’aube.

Le vieux roi était mort, la reine avait voilé les miroirs. (...)" (C'est moi qui souligne)

Je fus aussitôt saisi, sans compter que cette ouverture de conte me rappelait à l'évidence celle de Tlön Uqbar Orbis Tertius, la nouvelle de Borges dont j'avais traité en février dernier : "C'est à la conjonction d'un miroir et d'une encyclopédie que je dois la découverte d'Uqbar. Le miroir inquiétait le fond d'un couloir d'une villa de la rue Gaona à Ramos Mejia ; l'encyclopédie s'appelle fallacieusement The Anglo-American Cyclopoedia (New York, 1917)."

Le motif du fantôme venait juste d'apparaître et déjà un autre motif s'imposait. Miroirs et fantômes fondaient sur moi dans un même mouvement. Aujourd'hui, ayant pris un peu de recul par rapport à ce premier surgissement, je me suis avisé que les deux motifs n'étaient pas sans rapport (me revient en mémoire cette scène du Bal des vampires de Roman Polanski, quand l'un des héros réalise que les danseurs ne se reflètent pas dans les immenses glaces de la salle de bal), je googlai alors les deux termes et dénichai une étude de Julien Bonhomme, Réflexions multiples. Le miroir et ses usages rituels en Afrique centrale, paru en 2007 dans la revue en ligne Images re-vues. Incroyable, elle s'ouvrait sur une citation de la même nouvelle de Borges :« Bioy Casarès se rappela alors qu'un des hérésiarques d'Uqbar avait déclaré que les miroirs et la copulation étaient abominables parce qu'ils multipliaient le nombre des hommes »... De même, dès les premières lignes, je retrouvais mon fidèle vertige : "Si le miroir excite autant les imaginations, c'est qu'il est un objet étrange. Cette étrangeté provient du double paradoxe de la perception spéculaire : d'une part, le reflet de soi dans le miroir dédouble le sujet ; d'autre part, l'espace du reflet est perçu comme le prolongement de l'espace réel au-delà du miroir. Le double spéculaire ouvre sur des vertiges identitaires, l'espace spéculaire sur des vertiges ontologiques." Le premier chapitre s'intitule Miroir spectral : réfléchir les fantômes. Très tôt associé à la traite des esclaves sur la côte atlantique, le miroir est un objet très recherché et en même temps considéré comme dangereux : "Au Gabon et au Congo, on retourne les glaces dans la maison d'un mort, de même qu'on ne regarde pas dans le rétroviseur d'un corbillard, de peur d'être tourmenté par le fantôme du défunt et de mourir soi-même. Il ne faut pas se regarder la nuit dans un miroir de peur d'y être happé par des fantômes. Au Nord Gabon, la sorcellerie du Kong userait d'une boîte sertie de miroirs : lorsque le visage de l'envoûté y apparaît, ce dernier, désormais captif de l'image spéculaire, se trouve transformé en zombie servile au service du sorcier. Non seulement le miroir reflète les fantômes, mais il menace de transformer le sujet lui-même en fantôme."

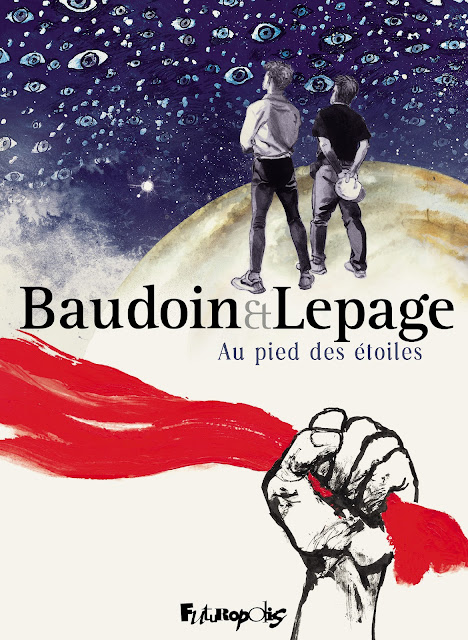

Julien Bonhomme précise que cette "association menaçante entre miroir et mort se retrouve dans le folklore européen. Il faut voiler les glaces dans la maison d'un mort, de peur que l'âme du défunt ne reste dans le foyer ou que celui qui s'y mire n'y perde la sienne ou ne meure." C'est bien ce qu'on voit dans le conte rapporté par André Markowicz, L'amour des trois oranges, où la reine fait voiler les miroirs à la mort du vieux roi.Ces étoiles ce sont celles que l'on voit en premier lieu dans les Alpes (le projet de l'album est tout d'abord celui de José Olivares, professeur de physique dans un lycée de Grenoble, dont le rêve est d'emmener ses élèves voir les étoiles dans le désert d’Atacama, au Chili, son pays d'origine, là où se trouvent les plus grands observatoires sur terre). Contrariée plusieurs fois par le covid, l'expédition finit tout de même par avoir lieu, en deux temps. Le désert d'Atacama sera la destination d'un second voyage auquel Baudoin ne participera pas. J'avais repris ma lecture à la page 174, et à la page suivante, voici que les miroirs me faisaient à nouveau signe :

Né à Kaboul, il a vécu la guerre en Afghanistan et la peste des talibans. Son frère a été assassiné. Lui est un rescapé qui a trouvé l’asile en France.

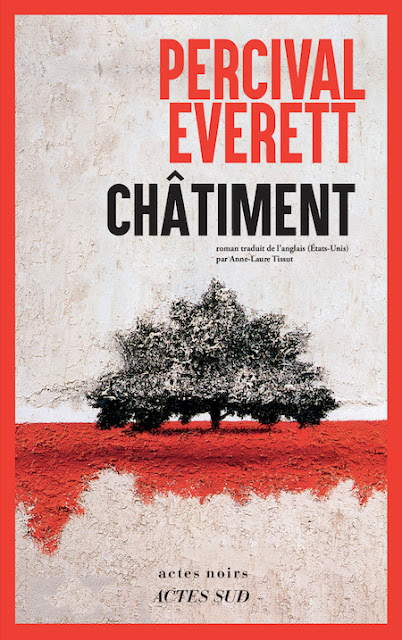

Son nouveau titre, L’Invité du miroir, est un ovni, sur la forme et dans le fond. Sur la forme, il mêle récit, recueil de poésie et carnet de voyage dessiné. Sur le fond, on se demande, avant d’ouvrir le livre, ce qu’Atiq Rahimi est allé faire au Rwanda. Une fois fermé, le lecteur reçoit les mots de l’écrivain comme un uppercut. On est sonné.

Il est rare qu’un homme touché par une tragédie sur penche sur une autre. On se souvient d’André Schwarz-Bart, l’auteur du Dernier des Justes (un autre Goncourt, en 1959) auquel on a reproché de faire un pont entre la Shoah et l’esclavage. Atiq Rahimi a été touché par le roman de Scholastique Mukasonga, Notre-Dame du Nil (Renaudot 2012). La rescapée du massacre des Tutsis évoque, à travers la vie de lycéennes au début des années 1970, ce qui allait devenir en 1994. Rahimi en a fait un film (sortie : le 5 février). Et de son tournage est né L’Invité du miroir. « Non, ce n’est ni par hasard ni par nécessité si je me trouve ici, au Rwanda, pour tourner un film sur les prémices du génocide. Il y a autre chose. Un autre élan. Indéfinissable », écrit-il. Ce drôle de livre est un bijou littéraire qui a, en effet, quelque chose d’indéfinissable. Rahimi narre la rencontre avec une mystérieuse femme en robe bleue, sans nom ni mémoire, un homme « plus ivre que le vent », des pêcheurs et une fille qui nage dans le lac Kivu. « Il y a eu, qu’il n’y ait plus », dit le conteur.

Le miroir là encore a partie liée avec la mort :

"Je ferme les yeux,

songe à mon rêve qui

ne cesse de me réveiller depuis que je suis ici, au pays des mille collines

Je ne vois plus mon image dans aucune glace.

J'essuie les miroirs,

tous les miroirs,

toute la nuit,

jusqu'à ce qu'ils m'invitent à l'intérieur,

d'où je ne peux sortir qu'à l'aube, au réveil,

découvrant

tous les miroirs

brisés, maculés de sang.

Moi,

immaculé.

Invité du miroir,

je demeure donc

toujours dehors,

même dans mes propres cauchemars. (p. 96-97)