"Je suis revenue travailler à Beauséjour et j'ai découvert que le mot Pentateuque désignait à la fois l'Ancien Testament et aussi une division médicale savante des différentes maladies. On peut par exemple s'amuser à mettre en relation la Genèse, premier livre du Pentateuque qui en comporte cinq comme son nom l'indique, avec la première division des cinq maladies (appelée aussi pentateuque) les plaies, l'Exode avec les ulcères. C'est une découverte un peu étrange.Sylvie Durbec, en résidence à Rennes, me fait ainsi le plaisir d'un écho au billet sur le quinconce et le jardin de Chenecé de Jean-Paul Goux. Ceci me donne incidemment l'occasion de ricocher car, à propos du cinq, je songe que j'ai oublié de rapporter une autre résonance à ce nombre dans le roman de Modiano, Du plus loin de l'oubli, que j'ai déjà évoqué ici à plusieurs reprises :

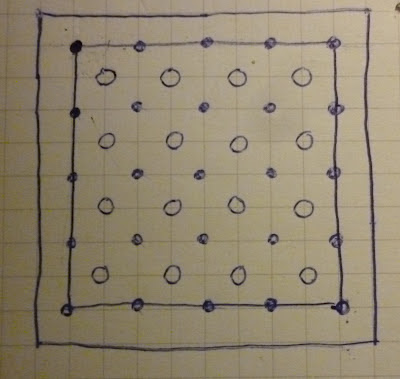

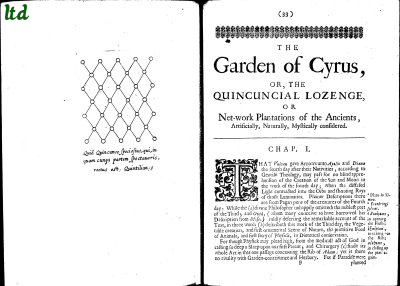

Il y en a de plus heureuses comme le mot quinconce donné par l'ami Patrick Bléron sur son blog et qui renvoie au jardin clos, celui des méditations claustrales mais aussi de la joie d'amour au verger. J'ai à mon tour dessiné un carré de 5 X 5 sur le carnet et y ai disposé des arbres et des fleurs comme dans le jardin du roi Salomon, lys blancs et grenadiers mais aussi cerisiers et pommiers."

"Avant notre rencontre, ils avaient commencé par le casino d'Enghien et deux ou trois autres casinos de petites stations balnéaires normandes. Et puis, ils s'étaient fixés sur Dieppe, Forges-les-Eaux et Bagnoles-de-l'Orne. Ils partaient le samedi et revenaient le lundi avec une somme qu'ils avaient gagné et qui ne dépassait jamais mille francs. Van Bever avait trouvé une martingale "autour du cinq neutre" - comme il disait, mais elle ne pouvait être fructueuse que si l'on jouait de modestes sommes à la boule." (p. 17)

|

| Les Molles - 2008 |

Les héros « poétiques » de, par exemple, Giraudoux, Aragon, Paulhan - et aujourd'hui donc de Modiano - n'ont plus du tout d'identité substantielle. Ils constituent au contraire un regard (souvent narcissique) sur le monde, un vide à travers lequel l'on voit se dérouler une « intrigue-prétexte ». Dans cette perspective, les autres personnages ne sont plus que des ombres, des parcelles de la vision de la figure principale, des satellites chimériques.

Je ne suis rien», constate le narrateur de Rue des boutiques obscures dès le départ. Phrase d'ouverture éloquente, reprise à la page 105 (cf. aussi la fin du livre: «Elle [Gay Orlow, petite fille] s'éloigne. Elle a déjà tourné le coin de la rue, et nos vies ne sont-elles pas aussi rapides à se dissiper dans le soir que ce chagrin d'enfant »). Ainsi, Modiano crée des personnages «poétiques» plutôt que des êtres humains réels ou psychologiquement analysables. Personne, en vérité, n'y échappe: protagonistes, personnages secondaires - tous correspondent au modèle du «regard» (généralement un je-narrateur) ou du «vide» qui «fait le plein du texte».

N'être rien, voilà qui explique le motif de l'ombre qui couvre la plupart des personnages. «Qui es-tu, toi voyeur d'ombres?» - cette épigraphe empruntée au poète Dylan Thomas est placée en ouverture de Villa triste, mais elle vaut pour l’œuvre entière : l'univers modianien est peuplé de chimères : >« J'ai eu peur que Denise ne soit pas au rendez-vous et j'ai pensé pour la première fois que nous pouvions nous perdre dans cette ville, parmi toutes ces ombres qui marchaient d'un pas pressé. »

Paul Gellings évoque un peu plus loin Du plus loin de l'oubli, il cite même le Gérard Van Bever de la martingale (avec une petite erreur sur le prénom) :

Dans cet épisode, l'anonymat du protagoniste (amnésique) - son vide - est ensuite souligné par le fait qu'il ne se souvient pas comment il s'appelait «ce soir-là» (RB, 154). Deux noms sont possibles: Pedro McEvoy et Jimmy Pedro Stern. Dans les passages relatifs à l'Occupation, comme c'est le cas dans Rue des boutiques obscures, ce motif présage, bien entendu, le sort de tous les êtres massacrés ou disparus pendant la guerre: l'Holocauste tel que le métaphorise et le poétise Modiano.En même temps, il se sert de l’ombre comme figure de dislocation plus générale. D'où son usage intensif de mots comme silhouettes, fantômes ou de mots plus neutres, donc encore plus imprécis, disloquants, comme passants, gens, etc. Dans Du plus loin de l'oubli, un personnage important (Jacques Van Bever) a pour tout signe distinctif «un manteau en tissu à chevrons, trop grand pour lui» (PL, 15). Il est en quelque sorte son manteau.